在甘肃考古队挥锄探宝的过程中,一组黑红色的神秘符号静静躺在大地湾遗址的深层土壤中。这些符号的出现,打破了考古界对中国文字起源的固有认知。考古专家面对这批出土文物,一时间竟说不出话来。符号形态工整、笔画有序,分明是经过系统设计的文字,但它们却与已知的甲骨文、金文完全不同。更令人震惊的是,这些符号与千里之外的西南彝文,竟有着难以置信的相似度。

放眼华夏大地,从东北到西南,从沿海到内陆,每个区域的文明发展轨迹都各具特色。正如品茶,同样的茶树种子,种在不同的土壤里,就会长出不同风味的茶叶。考古证据显示,新石器时代的先民们在长江、黄河、辽河等流域,都创造出了独特的符号体系来记录信息。彭头山遗址刻出“五”字痕迹,贾湖遗址留下神秘符号,柳林溪遗址刻下“文”字雏形,这些发现都在诉说着一个事实:中国古代文字的发展之路,绝非一枝独秀。

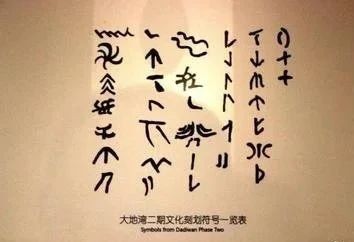

大地湾遗址出土的三十多个符号,每一笔都透露着匠心。这些符号不是随手涂鸦,而是经过深思熟虑的创作。黑色可能来自烧焦的木炭,红色或许取自赤色岩石或天然矿物。考古专家发现,这些符号在陶器上反复出现,显示它们已经形成了固定的使用规则。

这套符号系统的影响力远超想象。在西安半坡遗址、马家窑遗址等地,考古队发现了与大地湾极其相似的符号。这说明,这种记录方式在当时已经广泛流传,成为远古先民们交流信息的重要工具。

当专门研究彝文的学者看到这些符号时,他们立刻认出了其中的玄机。这些符号中超过八成都能在彝文中找到对应字符。这种惊人的相似度,远远超出了巧合的范畴。更让人吃惊的是,这种相似不仅体现在字形上,连书写规则都有共通之处。

问题来了:为什么相距千里的两地会使用如此相似的文字?考古学家通过DNA分析发现了答案的钥匙。三星堆遗址的居民基因检测结果显示,九成以上的人都来自黄河流域。这个发现证实了远古时期确实存在大规模的人口迁徙。

随着农业文明的推进,资源争夺日益激烈。部分族群在这场生存竞争中不断南迁,将自己的文字系统带到了西南地区。这些文字符号经过代代相传,最终演变成了今天的彝文。这也解释了为什么在甘肃大地湾和西南彝区会出现如此相似的文字系统。

战国时期,荀子说过一句意味深长的话:“好书者众矣,而仓颉独传者壹也。”这句话揭示了一个重要事实:中国古代曾经存在多种文字系统,只是最终只有传说中仓颉创造的汉字一直流传至今。

大地湾符号的出土,为研究中国古文字打开了一扇新窗。这些符号向我们展示了一个事实:在汉字之外,中国古代很可能还存在其他成熟的文字体系。这些文字系统虽然大多已经消失在历史长河中,但仍有一些,比如彝文,顽强地保存了下来。

排版、校对:嘉旭

审核:嘉禾

文章来源于网络

相关文章链接:

· 文化遗产保护 | 意义重大!《天回医简》正式出版 沉睡两千年的古代医书重见天

· 文化遗产保护 | 尘封4000年的石峁口弦琴首展西安音乐学院

- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!